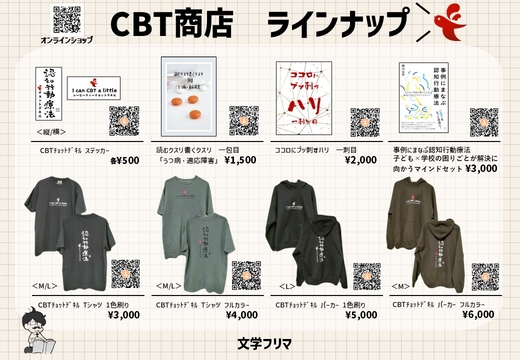

2025/09/11: 文学フリマ 大阪13出店のお知らせ

文学フリマ大阪13に出店します。初めての同人誌作成を楽しんでいます。

【おしながき】

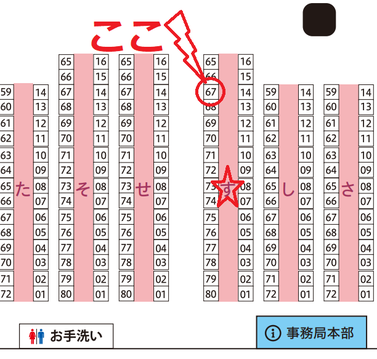

【出店場所】

【文フリ大阪13】

https://bunfree.net/event/osaka13/

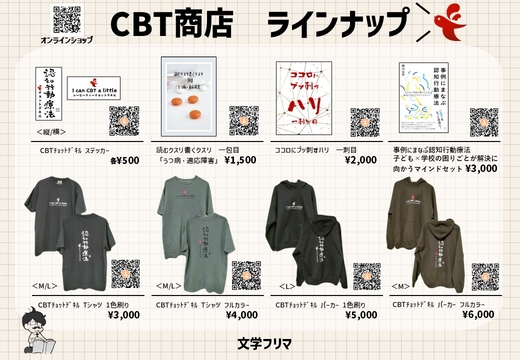

【おしながき】

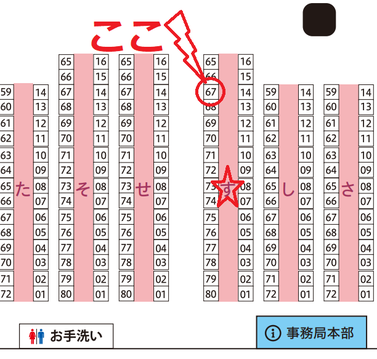

【出店場所】

【文フリ大阪13】

https://bunfree.net/event/osaka13/

» 続きを読む

2025/07/11: 若年性犯罪・性加害者への再犯防止プログラム

CBTセンターではここ数年性犯罪加害者や性的逸脱行動をとってしまう行動嗜癖の問題を抱えた老若男女に対して、再犯防止プログラムを行っている。

最近は10代の中学生、高校生などの若者が学校の教室で盗撮を行うなどして大量につかまっていることを耳にする。

2023年7月に性的姿態撮影処罰法が施行され、画像などを提供等する「性的撮影記録提供等罪」、提供・公然陳列する目的で画像等を保管する「性的影像記録保管罪」、わいせつな画像等を頒布、公然と陳列、または有償で頒布する目的で所持・保管する「わいせつ物頒布等罪」、そして盗撮など不当な方法であると知りながら性的な撮影をする「性的姿態等撮影罪」などがそれらにあたる。

以前は「迷惑行為防止条例」における罪状だったのが、たとえば 性的姿態等撮影罪は3年以上の拘禁刑又は300万円以下の罰金などと、ぐっと重い罰が課されるにようになった。これは少年事件においても、同様に重い処分が下される可能性が高まったということだ。

しかしながら中高生が同級生らを盗撮したとして摘発された人数が、2023年7月に性的姿態撮影処罰法が施行されてから2025年5月まで計550人にも上るとされている。

そのうち半分弱ぐらいが学校内での盗撮で、体育の授業の着替えをスマホを使って盗撮するなどに代表される。

これが再犯防止の観点からどのように問題かというと、実は若年の盗撮の問題は、その後の性犯罪の再発率を大きく上げてしまうのだ。

統計的に性犯罪の再犯率を測る尺度であるStatic-99によると、初犯が若年であることや接触のない性犯罪であることは、それぞれ再発率を高める要因であるとされている。

だからまあ、認知行動療法によって再犯率がいくらか下がるにせよ、もともと高い再犯率であることは由々しき問題である。

かといって、結局のところ被害者を減らすためには、加害者の数を減らすことが最も大切なこととなるので、今後とも取り組んでいきたいと思う。

プログラムをしていると若いだけあってそんなにプログラムへの反応性も悪くなく、それぞれの人生において明らかに犯行当時よりは生き生きとした生活をしている。

そういった魔が差すことがない、充実した生活を行うこと、人と人との間のコミュニケーションが担保されることなどが、アディクション・行動嗜癖に耽ってしまうのを一番予防するのだ。

CBTセンター「性犯罪に対する認知行動療法」のページhttps://cbtcenter.jp/room/seihan/index.php

最近は10代の中学生、高校生などの若者が学校の教室で盗撮を行うなどして大量につかまっていることを耳にする。

2023年7月に性的姿態撮影処罰法が施行され、画像などを提供等する「性的撮影記録提供等罪」、提供・公然陳列する目的で画像等を保管する「性的影像記録保管罪」、わいせつな画像等を頒布、公然と陳列、または有償で頒布する目的で所持・保管する「わいせつ物頒布等罪」、そして盗撮など不当な方法であると知りながら性的な撮影をする「性的姿態等撮影罪」などがそれらにあたる。

以前は「迷惑行為防止条例」における罪状だったのが、たとえば 性的姿態等撮影罪は3年以上の拘禁刑又は300万円以下の罰金などと、ぐっと重い罰が課されるにようになった。これは少年事件においても、同様に重い処分が下される可能性が高まったということだ。

しかしながら中高生が同級生らを盗撮したとして摘発された人数が、2023年7月に性的姿態撮影処罰法が施行されてから2025年5月まで計550人にも上るとされている。

そのうち半分弱ぐらいが学校内での盗撮で、体育の授業の着替えをスマホを使って盗撮するなどに代表される。

これが再犯防止の観点からどのように問題かというと、実は若年の盗撮の問題は、その後の性犯罪の再発率を大きく上げてしまうのだ。

統計的に性犯罪の再犯率を測る尺度であるStatic-99によると、初犯が若年であることや接触のない性犯罪であることは、それぞれ再発率を高める要因であるとされている。

だからまあ、認知行動療法によって再犯率がいくらか下がるにせよ、もともと高い再犯率であることは由々しき問題である。

かといって、結局のところ被害者を減らすためには、加害者の数を減らすことが最も大切なこととなるので、今後とも取り組んでいきたいと思う。

プログラムをしていると若いだけあってそんなにプログラムへの反応性も悪くなく、それぞれの人生において明らかに犯行当時よりは生き生きとした生活をしている。

そういった魔が差すことがない、充実した生活を行うこと、人と人との間のコミュニケーションが担保されることなどが、アディクション・行動嗜癖に耽ってしまうのを一番予防するのだ。

CBTセンター「性犯罪に対する認知行動療法」のページhttps://cbtcenter.jp/room/seihan/index.php

2024/10/13: 【今日は寝られた?それとも寝られなかった?を感知できるか】

不眠症に悩む人達は、朝の不快気分とかで

「昨夜はあまり寝られなかった」

などと睡眠充足感を占う。

しかし、そもそも人間は昨夜睡眠を上手く取れていたか、取れていなかったか、正確に感知できない。

色々調べてみると、朝の不快気分を予測する要因は、「総睡眠時間」よりも「寝る前の不快気分」の方が重かったりする。

「昨夜はあまり寝られなかった」

などと睡眠充足感を占う。

しかし、そもそも人間は昨夜睡眠を上手く取れていたか、取れていなかったか、正確に感知できない。

色々調べてみると、朝の不快気分を予測する要因は、「総睡眠時間」よりも「寝る前の不快気分」の方が重かったりする。

» 続きを読む

2024/10/13: 【人生相談と心理カウンセリング】

何度か説明を試みたのだけれど、私の両親は「心理カウンセリング」とは何か、最後まで全く理解できなかった。

「ワケの判らんことを言う息子だな」としか思ってなかったフシがある。

そんな両親が、代わりに私の仕事を何だと勘違いしていたか?

それがまさに人生相談である。

「ワケの判らんことを言う息子だな」としか思ってなかったフシがある。

そんな両親が、代わりに私の仕事を何だと勘違いしていたか?

それがまさに人生相談である。

» 続きを読む

2023/11/03: 【ギャンブル障害への認知行動療法】

旧行動療法学会2023漫遊記というか、はるばる北海道まで来て、ギャンブリング障害の講義を伺ってきました。

講師のRobert Ladouceurはカナダで教授をしていて、25年ギャンブル依存の研究をしている。

フランス語訛の英語を喋る分、簡単な英語で喋ると自称していた(たしかに30のことをトリティーとか言ってた)。

講師本人に

「講演内容をSNSなどにアップしても良い?」

と尋ねたら、

「スライドパクらなければいいよ」

と言われたので、メモした講義録をアップします。

講師のRobert Ladouceurはカナダで教授をしていて、25年ギャンブル依存の研究をしている。

フランス語訛の英語を喋る分、簡単な英語で喋ると自称していた(たしかに30のことをトリティーとか言ってた)。

講師本人に

「講演内容をSNSなどにアップしても良い?」

と尋ねたら、

「スライドパクらなければいいよ」

と言われたので、メモした講義録をアップします。

» 続きを読む

2020/06/24: 「ウェルビーイング療法ワークショップ(2020/8/8 土)」を開催します

ウェルビーイング療法は、Clさんが日々の生活でポジティブな体験を十分に味わえるようになることを狙いとした心理療法です。これは竹林先生がウェルビーイング療法を説明する際に用いた言葉ですが、これを聞いたとき私は、「まさに自分が求めていたのはこれだ!」と思いました。

余談ですが、学生時代には不快な気分を持続させてしまう人がいるのはなぜか?というテーマに興味を持ち研究をしていました。調べていくと、うつや不安の人はdampening(ダンペニング)というポジティブな気分を自ら減じてしまうような認知方略を用いていることがわかりました。そこで、dampeningの維持要因を研究していたのですが、大学教授から『じゃあ、それをどうやって止めるの?』と聞かれたとき、「え…。あっ…」と何も答えられず、お茶を濁す返答をするのが精一杯でした。

ウェルビーイング療法では、まさにCLがポジティブな気分を自ら減じてしまうような認知に介入を行います。ウェルビーイング療法で行われるポジティブな体験を妨げてしまう思考を記録する例を、著書『ウェルビーイング療法 治療マニュアルと事例に合わせた使い方』より引用します。例で挙げられているのは、薬物療法や認知行動療法を受けたが改善しなかった強迫性障害のCLの記録例になります。

この後の展開は割愛しますが、薬物療法や認知行動療法で改善しなかったCLが見る見る改善していくプロセスが記載されています。ほかにも、抑うつ、気分変調、全般不安症、パニックと広場恐怖、心的外傷後ストレス障害のCLに実施し、改善を示している例が載っています。

ウェルビーイング療法を学ぶことで、ケースで行き詰った際の一つの手札が増えるのではないかと思います。国内での完全版の研修は今回初とのことです。次回開催されるかわからないですので、ぜひこの機会に一緒に新たな技法を身につけましょう!

申し込み:https://cbtcenter.jp/event/

引用・参考文献

・Fava, G. A. (2016). Well-being therapy: Treatment manual and clinical applications. Karger Medical and Scientific Publishers.(ファヴァ, A. 堀越 勝(監修)杉浦 義典・竹林 由武(監訳)駒沢あさみ・竹林 唯・土井 理美・鳥羽 健司(訳)(2018). ウェルビーイング療法 治療マニュアルと事例に合わせた使い方 星和書店)

・Feldman, G. C., Joormann, J., & Johnson, S. L. (2008). Responses to positive affect: A self-report measure of rumination and dampening. Cognitive therapy and research, 32(4), 507.

・太田哲政, 田中圭介, & 杉浦義典. (2020). 不適応なメタ認知が dampening 及び抑うつ的反すうを媒介し, 抑うつ症状に及ぼす影響の検討. 認知療法研究= Japanese journal of cognitive therapy, 13(1), 70-78.

余談ですが、学生時代には不快な気分を持続させてしまう人がいるのはなぜか?というテーマに興味を持ち研究をしていました。調べていくと、うつや不安の人はdampening(ダンペニング)というポジティブな気分を自ら減じてしまうような認知方略を用いていることがわかりました。そこで、dampeningの維持要因を研究していたのですが、大学教授から『じゃあ、それをどうやって止めるの?』と聞かれたとき、「え…。あっ…」と何も答えられず、お茶を濁す返答をするのが精一杯でした。

ウェルビーイング療法では、まさにCLがポジティブな気分を自ら減じてしまうような認知に介入を行います。ウェルビーイング療法で行われるポジティブな体験を妨げてしまう思考を記録する例を、著書『ウェルビーイング療法 治療マニュアルと事例に合わせた使い方』より引用します。例で挙げられているのは、薬物療法や認知行動療法を受けたが改善しなかった強迫性障害のCLの記録例になります。

| 状況 | ウェルビーイングの感覚 | 妨げになる思考/行動 |

|---|---|---|

| 朝 、家での勉強 | 1時間しっかり勉強できた | この朝を台無しにする何かが起こるかもしれない→強迫観念 |

この後の展開は割愛しますが、薬物療法や認知行動療法で改善しなかったCLが見る見る改善していくプロセスが記載されています。ほかにも、抑うつ、気分変調、全般不安症、パニックと広場恐怖、心的外傷後ストレス障害のCLに実施し、改善を示している例が載っています。

ウェルビーイング療法を学ぶことで、ケースで行き詰った際の一つの手札が増えるのではないかと思います。国内での完全版の研修は今回初とのことです。次回開催されるかわからないですので、ぜひこの機会に一緒に新たな技法を身につけましょう!

申し込み:https://cbtcenter.jp/event/

引用・参考文献

・Fava, G. A. (2016). Well-being therapy: Treatment manual and clinical applications. Karger Medical and Scientific Publishers.(ファヴァ, A. 堀越 勝(監修)杉浦 義典・竹林 由武(監訳)駒沢あさみ・竹林 唯・土井 理美・鳥羽 健司(訳)(2018). ウェルビーイング療法 治療マニュアルと事例に合わせた使い方 星和書店)

・Feldman, G. C., Joormann, J., & Johnson, S. L. (2008). Responses to positive affect: A self-report measure of rumination and dampening. Cognitive therapy and research, 32(4), 507.

・太田哲政, 田中圭介, & 杉浦義典. (2020). 不適応なメタ認知が dampening 及び抑うつ的反すうを媒介し, 抑うつ症状に及ぼす影響の検討. 認知療法研究= Japanese journal of cognitive therapy, 13(1), 70-78.

2020/02/23: 【Family Based Treatment研修参加記 1日目】

今日から三日間Family Based Treatmentについて、ガッツリ習ってきたので、備忘録とか、感想とかを書いてみます。

現状走り書きなので、まとまっておらず、すこぶる長いです。

講師の言ったことと、通訳者の言ったことと、私の考えたことの区別が判り難いと思いますが、根本的には全部私の感想程度なものだと思ってください。

むしろ詳しくは、専門書を買って読んで下さい。

https://amzn.to/2PhmPzI

現状走り書きなので、まとまっておらず、すこぶる長いです。

講師の言ったことと、通訳者の言ったことと、私の考えたことの区別が判り難いと思いますが、根本的には全部私の感想程度なものだと思ってください。

むしろ詳しくは、専門書を買って読んで下さい。

https://amzn.to/2PhmPzI

» 続きを読む